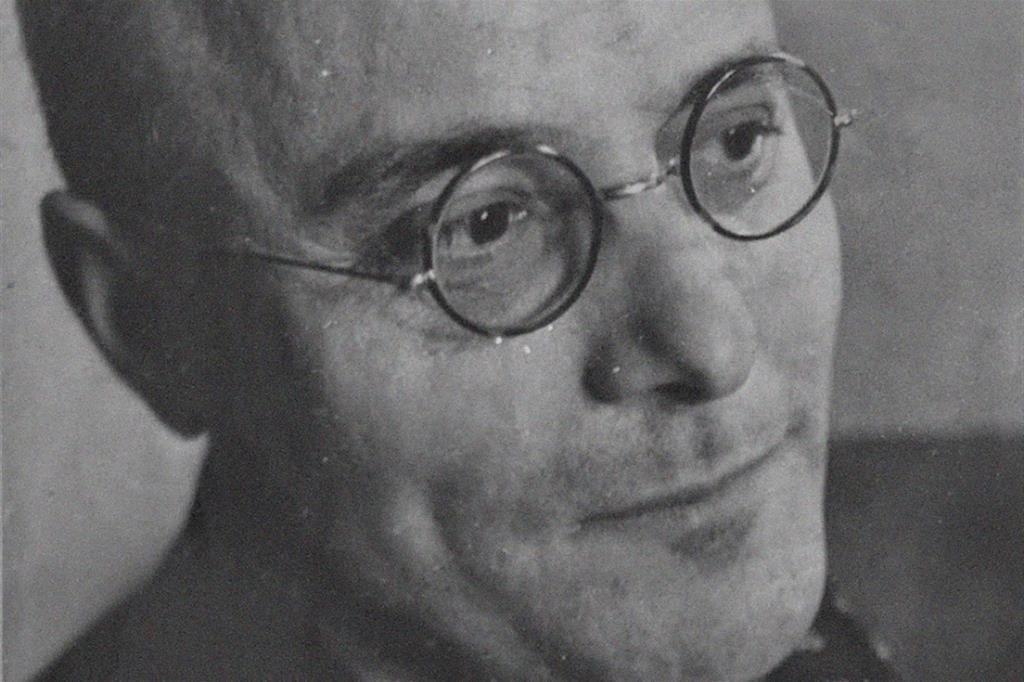

El pensamiento de Karl Polanyi y su lugar en la Antropología

Karl Polanyi: desmercantilizar el pensamiento económico

En un mundo donde todo se cotiza, Karl Polanyi se convierte en una voz incómoda. No fue un economista cualquiera: fue un hereje. Un pensador que desmontó el dogma liberal del mercado autorregulado, y que nos obligó a mirar la economía no como una ciencia exacta, sino como una forma histórica de organizar la vida social.

En su obra más influyente, La gran transformación (1944), Polanyi lanza una advertencia que hoy resuena más que nunca: cuando la sociedad se subordina al mercado, el tejido humano se rompe.

1. ¿Qué entendemos por “económico”? Una disyuntiva semántica con implicancias políticas

Para empezar, Polanyi plantea una distinción crucial: el significado formal y el significado sustantivo (o real) de lo económico.

- El formal es el que impera en la economía neoclásica: la elección racional entre medios escasos y fines ilimitados. Un modelo que se presume universal, ahistórico, casi metafísico.

- El sustantivo, en cambio, parte de lo empírico: se refiere a cómo las sociedades concretas producen y distribuyen lo necesario para vivir. Aquí lo económico está incrustado (embedded) en normas sociales, creencias, parentescos, instituciones políticas.

Lo importante es que estos dos sentidos no se solapan, como pretende el pensamiento económico dominante. Más bien, están en tensión. Confundirlos ha sido el gran error de la ciencia económica moderna, y ha llevado a aplicar la lógica del mercado allí donde no tiene sentido (ni legitimidad).

2. Economías incrustadas: desmontando el fetiche del mercado

La economía no siempre fue una esfera autónoma. En la mayoría de las culturas y épocas históricas, las decisiones económicas no se tomaban por cálculo individual, sino dentro de marcos simbólicos, religiosos o políticos.

Polanyi lo resume así: la economía está “incrustada” en la sociedad, y solo en la modernidad capitalista se produce una separación artificial, donde lo económico pretende gobernar al resto. Este desencastre (des-embedding) es precisamente lo que genera crisis, desprotección y reacciones sociales.

👉 El mercado no es una condición natural. Es un invento reciente, frágil y peligrosamente expansivo si no se le ponen límites.

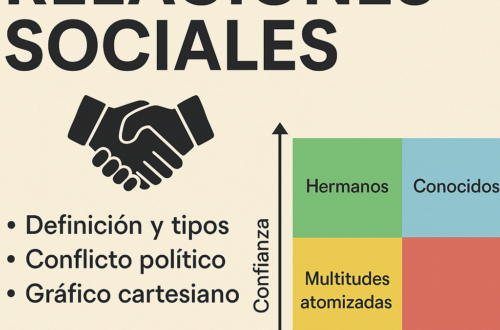

3. Formas de integración económica: reciprocidad, redistribución, intercambio

Polanyi identifica tres formas básicas mediante las cuales las sociedades organizan la producción y distribución:

- Reciprocidad: intercambio entre grupos simétricos (parentescos, alianzas). No hay ánimo de lucro, sino obligación mutua.

- Redistribución: recursos que se concentran en un centro (jefatura, palacio, Estado) y luego se redistribuyen. Ejemplo: los incas o el feudalismo.

- Intercambio: lo propio del mercado, donde los individuos negocian precios según oferta y demanda.

Estas formas pueden coexistir. No son etapas evolutivas, ni escalones hacia el capitalismo. La economía moderna no es el “fin de la historia”, sino una combinación inestable (y a menudo violenta) de estas lógicas.

💡 Spoiler académico: las sociedades que sobreviven mejor son las que equilibran estas formas, no las que absolutizan el mercado.

4. El doble movimiento: una guerra soterrada

En La gran transformación, Polanyi describe la historia del capitalismo como un doble movimiento: por un lado, la expansión del mercado; por otro, la reacción de la sociedad que busca protegerse.

Cada avance del mercado —convertir el trabajo, la tierra o el dinero en mercancías ficticias— genera resistencias: sindicatos, leyes laborales, regulaciones, movimientos sociales. Estas defensas no son obstáculos al progreso: son mecanismos de supervivencia colectiva.

👉 En otras palabras: el laissez-faire no se impone naturalmente, se impone por el Estado, y siempre genera contra-movimientos.

5. Comercio ≠ mercado, dinero ≠ intercambio

Otra deconstrucción polanyiana: en la economía clásica, comercio, dinero y mercado forman una trinidad inseparable. Pero Polanyi muestra que:

- El comercio puede ser ceremonial (como los kula), diplomático, o incluso religioso.

- El dinero puede tener usos contables, rituales, simbólicos (como el precio de la novia o las multas comunales).

- El mercado, tal como lo entendemos hoy (oferta, demanda, precios fluctuantes), es una institución histórica nacida en Europa y Norteamérica en el siglo XIX.

No todo intercambio es capitalista. No todo precio es producto del mercado. La diversidad de formas económicas humanas desborda los moldes del liberalismo.

6. Antropología económica: una mirada descolonizadora

El pensamiento de Polanyi funda, junto con autores como Mauss o Malinowski, una tradición crítica: la antropología económica sustantivista.

- Rompe con el reduccionismo del homo economicus.

- Reivindica el estudio empírico de las instituciones económicas en su contexto cultural.

- Desnaturaliza la idea de escasez como motor universal.

- Cuestiona la hegemonía del mercado como forma óptima (o inevitable) de organización.

Polanyi no propone nostalgia. No idealiza el pasado. Lo que ofrece es una caja de herramientas para pensar economías posibles más allá del mercado total.

Epílogo: economía o barbarie

Frente a la crisis ecológica, la desigualdad global y la precarización generalizada, Polanyi sigue siendo actual. Nos invita a desmercantilizar la mirada, a poner la vida en el centro, y a preguntarnos:

¿Qué tipo de economía queremos? ¿Una que nos explote o una que nos sostenga?